NMRを用いてリチウムイオン二次電池の負極の被膜の定性・定量分析ができます。

【目次】

1.なぜ被膜 (SEI:Solid Electrolyte Interphase) の分析が必要なの?

2.なぜSEIの分析にNMRを用いるの?

3.具体的に、SEI抽出液のNMRで何がわかるの?

4.最後に

【目次】

1.なぜ被膜 (SEI:Solid Electrolyte Interphase) の分析が必要なの?

2.なぜSEIの分析にNMRを用いるの?

3.具体的に、SEI抽出液のNMRで何がわかるの?

4.最後に

1.なぜ被膜 (SEI:Solid Electrolyte Interphase) の分析が必要なの?

良好なSEI膜の形成が、電池性能の向上のために重要だからです。

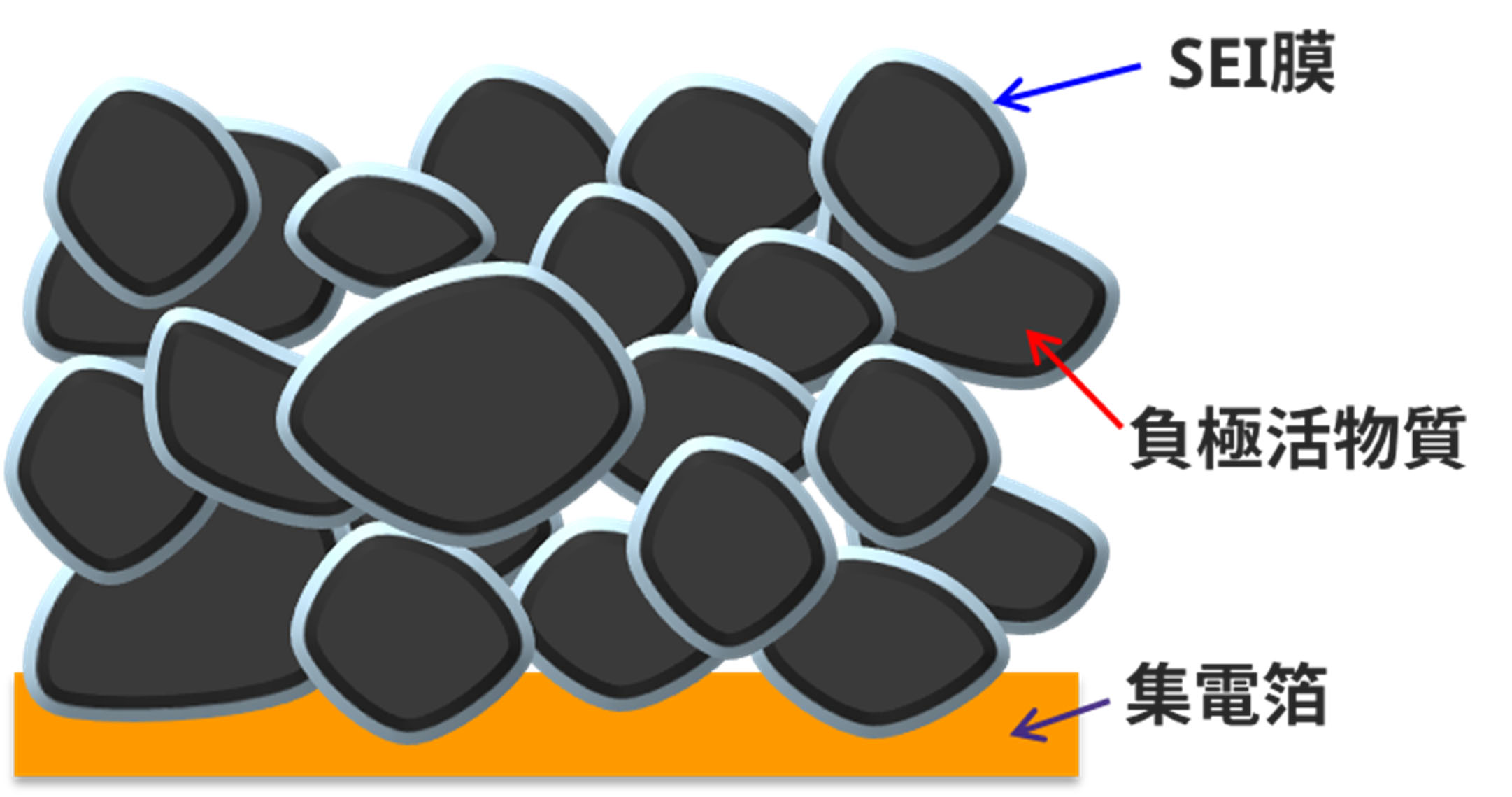

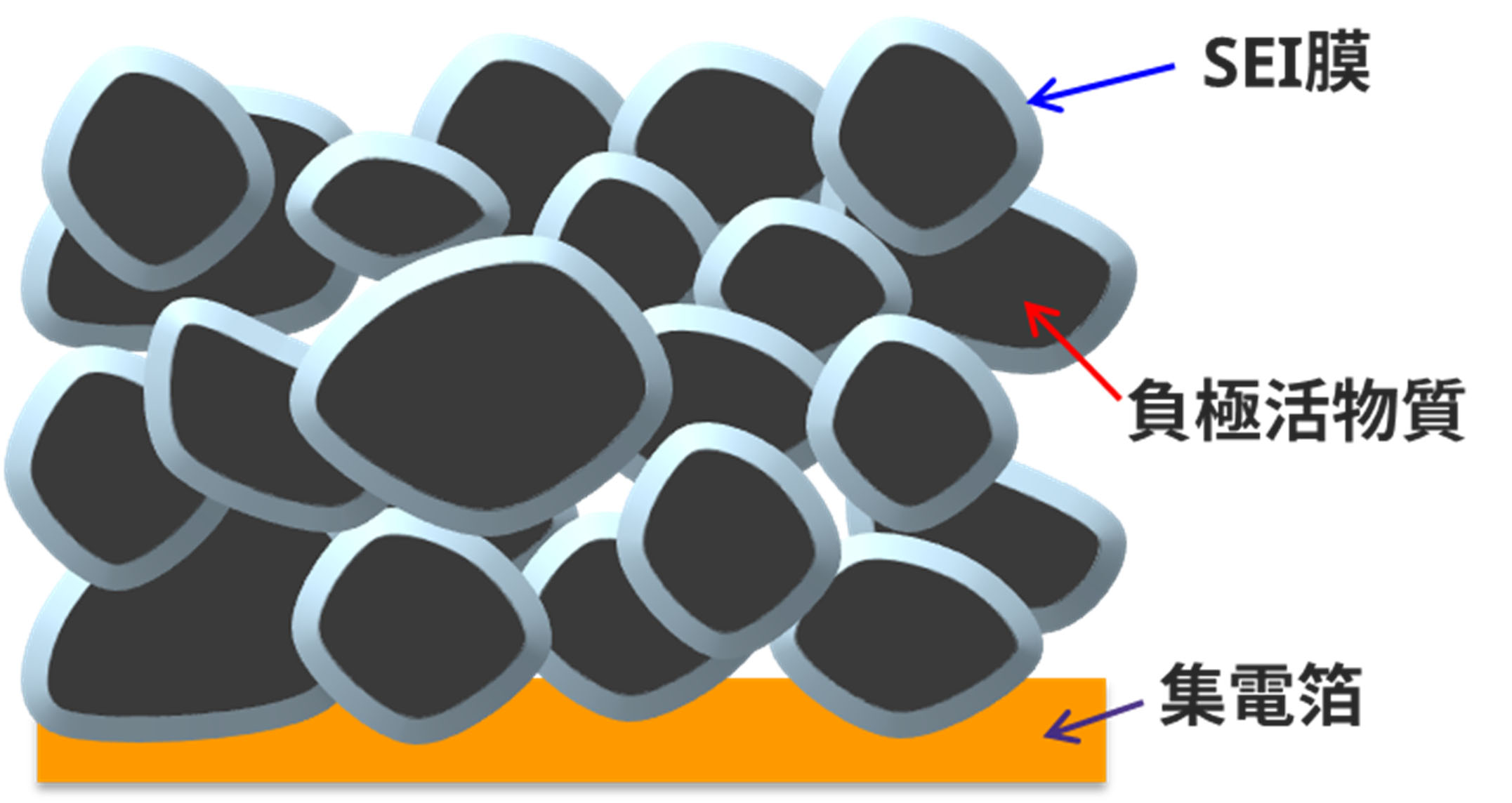

SEI膜は、主に初充放電時に電解液成分や添加剤の分解によって活物質表面に形成され、電解液の分解を抑制するとともに、スムースなリチウムイオンの挿入脱離を可能にします。

SEI膜成分は、Li含有化合物などから成るため、Liが固定化されることによる容量低下を招く要因となります。また、被膜の厚さが厚くなれば、抵抗増大による出力低下も起こります。

したがって、SEI膜成分の定性・定量分析は電池性能の向上のために重要な情報を与えます。

SEI膜は、主に初充放電時に電解液成分や添加剤の分解によって活物質表面に形成され、電解液の分解を抑制するとともに、スムースなリチウムイオンの挿入脱離を可能にします。

SEI膜成分は、Li含有化合物などから成るため、Liが固定化されることによる容量低下を招く要因となります。また、被膜の厚さが厚くなれば、抵抗増大による出力低下も起こります。

したがって、SEI膜成分の定性・定量分析は電池性能の向上のために重要な情報を与えます。

| 【初期品】Liイオンの挿入脱離を可能にし 電解液の分解を抑制する良好なSEI膜  | 【劣化品】Liの固定化および厚膜化により 容量・出力低下を招く  |

| どのような被膜がどれくらいできているか調べることが重要 | |

2.なぜSEIの分析にNMRを用いるの?

NMRを用いることで、SEIの定性・定量を行えるからです。

NMR (核磁気共鳴) は、有機化合物の構造解析を行う代表的な分析法です。化合物の構造情報が得られるほか、化合物の定量が可能です。

SEIの分析を行う際は、溶媒でSEIを抽出し、その抽出液をNMR測定します。これにより、他の分析手法では難しい有機系SEIの定量ができ、さらに得られた構造情報よりSEIの由来物質を推定することができます。

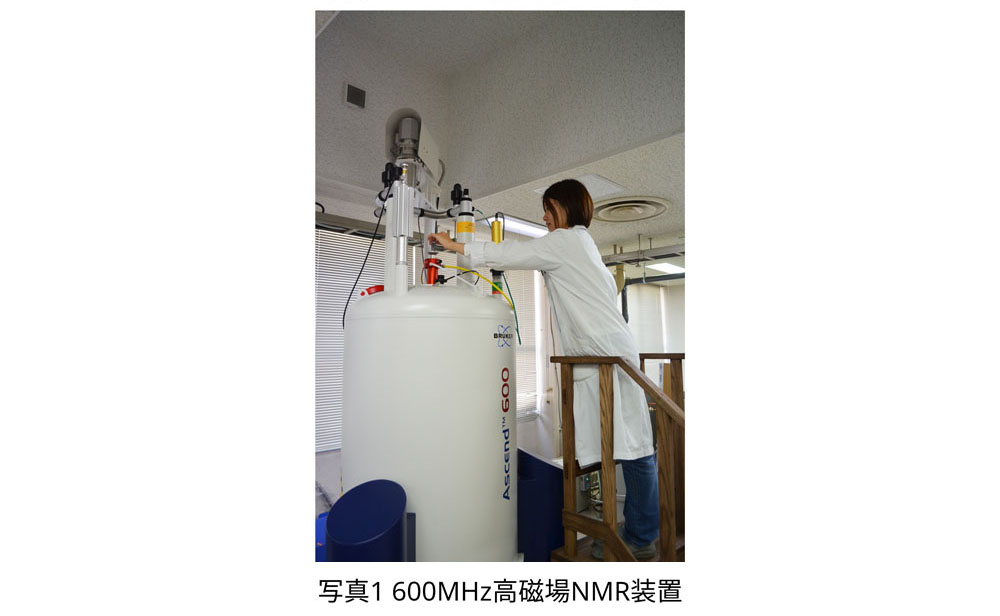

日産アークでは、新しく600MHz高磁場NMR装置を導入しました (写真1)。従来に比べ、高分解能スペクトルが得られ、低濃度試料の測定が可能となりましたので、是非ご利用ください。

NMR (核磁気共鳴) は、有機化合物の構造解析を行う代表的な分析法です。化合物の構造情報が得られるほか、化合物の定量が可能です。

SEIの分析を行う際は、溶媒でSEIを抽出し、その抽出液をNMR測定します。これにより、他の分析手法では難しい有機系SEIの定量ができ、さらに得られた構造情報よりSEIの由来物質を推定することができます。

日産アークでは、新しく600MHz高磁場NMR装置を導入しました (写真1)。従来に比べ、高分解能スペクトルが得られ、低濃度試料の測定が可能となりましたので、是非ご利用ください。

3.具体的に、SEI抽出液のNMRで何がわかるの?

NMRにより、初期から劣化状態のSEIの形成成分と量の比較ができます。

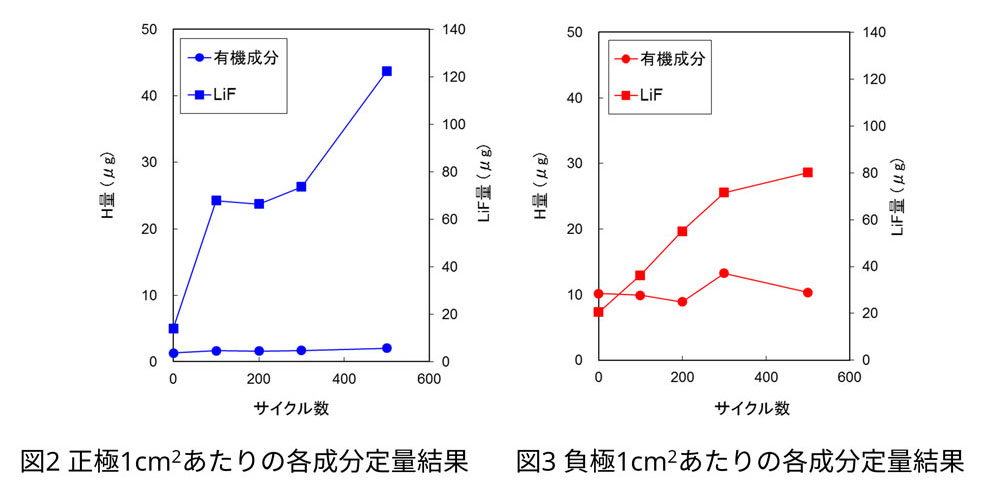

図2に正極、図3に負極SEIの有機成分とLiFの定量結果を示します。正極、負極ともにサイクル数の増加にともないLiFが増大している様子がみられます。一方、有機成分については初期品からほとんど増減がなく、正極よりは負極に多く形成されていることがわかります。

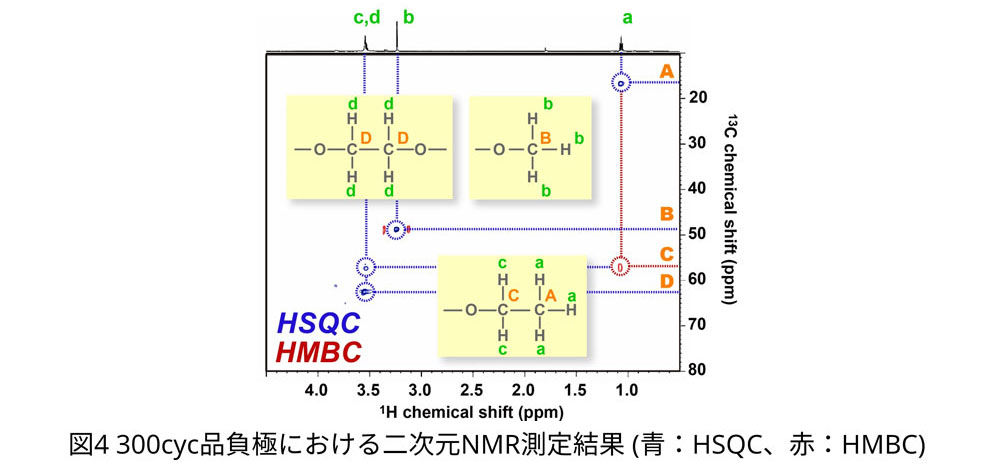

また、300cyc品負極におけるSEI抽出液の二次元NMR測定 (HSQC:Heteronuclear single-quamtum correlation、HMBC:Heteronuclear multiple bond correlation) 結果を図4に示します。

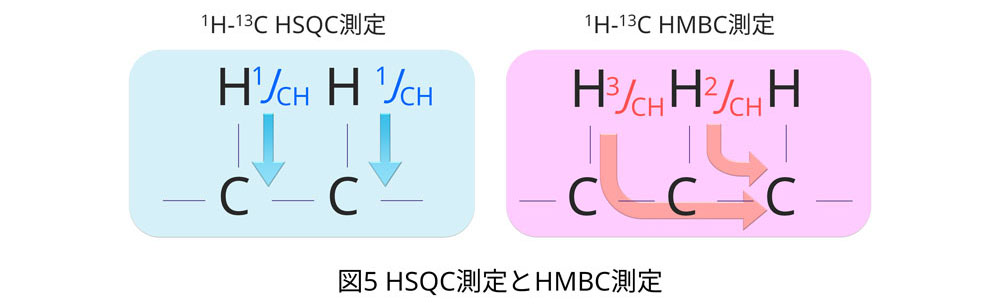

HSQC測定では直接結合している1Hと13Cの相関信号を観測でき、HMBC測定では通常2~3結合先の1Hと13Cの相関信号を観測することができます (図5)。

二次元NMR測定の結果から各種官能基、メトキシ基、エトキシ基、エチレンジオキシドの信号が観測され、これらは電解液成分由来と推定されます。

図2に正極、図3に負極SEIの有機成分とLiFの定量結果を示します。正極、負極ともにサイクル数の増加にともないLiFが増大している様子がみられます。一方、有機成分については初期品からほとんど増減がなく、正極よりは負極に多く形成されていることがわかります。

また、300cyc品負極におけるSEI抽出液の二次元NMR測定 (HSQC:Heteronuclear single-quamtum correlation、HMBC:Heteronuclear multiple bond correlation) 結果を図4に示します。

HSQC測定では直接結合している1Hと13Cの相関信号を観測でき、HMBC測定では通常2~3結合先の1Hと13Cの相関信号を観測することができます (図5)。

二次元NMR測定の結果から各種官能基、メトキシ基、エトキシ基、エチレンジオキシドの信号が観測され、これらは電解液成分由来と推定されます。

4.最後に

NMRを用いて、電池性能の向上に重要なSEIの定性・定量評価が行えます。

他の分析手法では困難な有機系SEIの定量や、得られる構造情報からSEIの由来物資を推定することが可能です。

導入済みの600MHz高磁場NMRを活用した各種NMR分析を活用ください。

✉ お問い合わせ

他の分析手法では困難な有機系SEIの定量や、得られる構造情報からSEIの由来物資を推定することが可能です。

導入済みの600MHz高磁場NMRを活用した各種NMR分析を活用ください。

✉ お問い合わせ