最近のナノテクノロジーの進展に伴い微粒子の応用が広い分野で注目され、具体化しています。

微粒子が興味を持たれる主な理由は単に物質が小さくなっただけでなく電子状態、格子振動、吸光 (発光)、比熱やそれらに関連した性質がある限界以下の粒径でバルク材料と全く異なったものになるからです。

その原因のかなりの部分は粒子表面の効果と考えられています。したがって、個々の微粒子の大きさとその分布、粒子の表面積、微粒子の集合体 (粉体、粉末) やその成形品の細孔分布などの物性測定が重要になります。

日産アークでは、各種粉体の物性測定を承っていますが、3nm~500μmまでの幅広い細孔径の範囲を高速で自動測定する装置を導入しています。ここでは、その概要を紹介します。

微粒子が興味を持たれる主な理由は単に物質が小さくなっただけでなく電子状態、格子振動、吸光 (発光)、比熱やそれらに関連した性質がある限界以下の粒径でバルク材料と全く異なったものになるからです。

その原因のかなりの部分は粒子表面の効果と考えられています。したがって、個々の微粒子の大きさとその分布、粒子の表面積、微粒子の集合体 (粉体、粉末) やその成形品の細孔分布などの物性測定が重要になります。

日産アークでは、各種粉体の物性測定を承っていますが、3nm~500μmまでの幅広い細孔径の範囲を高速で自動測定する装置を導入しています。ここでは、その概要を紹介します。

細孔分布測定

粒子や固体の表面には細孔と呼ばれる小さい孔がたくさん開いています。細孔は固体内部に閉じこめられている閉口細孔 (closed pore) と空孔が表面まで繋がっている開口細孔 (open pore) に大別されます。

粉体が吸着剤や触媒に使用される場合、その機能発現のためには表面積のほかに開口細孔の形態 (大きさ、形、連結状態など) を定量的に把握する必要があります。

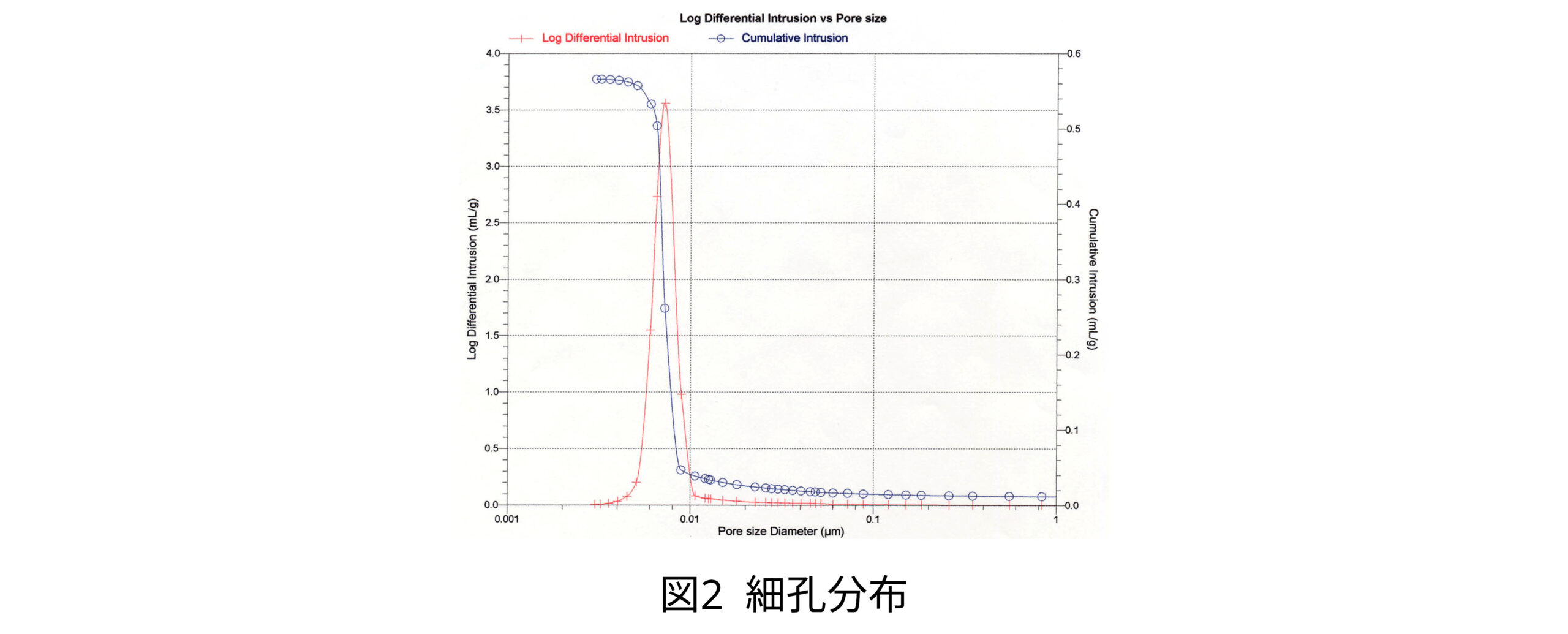

細孔分布の測定には、水銀圧入法とガス吸着法が広く使われています。一般的には比較的大きな細孔群の測定には水銀圧入法を、小さな細孔群にはガス吸着法が用いられます (図1参照) 。これらを測定試料の用途に応じて両者をうまく使い分けることが必要です。

日産アークでは、3nm~500μmまで測定可能な水銀圧入法の装置を導入しています。

粉体が吸着剤や触媒に使用される場合、その機能発現のためには表面積のほかに開口細孔の形態 (大きさ、形、連結状態など) を定量的に把握する必要があります。

細孔分布の測定には、水銀圧入法とガス吸着法が広く使われています。一般的には比較的大きな細孔群の測定には水銀圧入法を、小さな細孔群にはガス吸着法が用いられます (図1参照) 。これらを測定試料の用途に応じて両者をうまく使い分けることが必要です。

日産アークでは、3nm~500μmまで測定可能な水銀圧入法の装置を導入しています。

装置名:自動ポロシメーター

メーカー:マイクロメリティックス社

型式:オートポアⅣ 9510

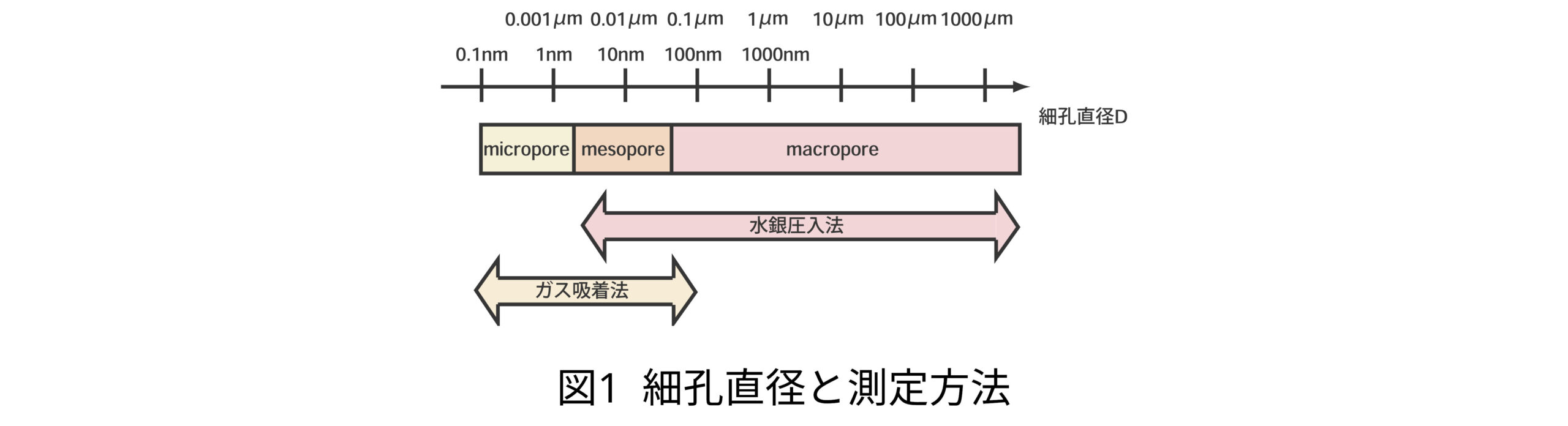

本装置では細孔分布、気孔率や密度なども求めることができます。また、粉体の細孔は熱により閉塞しますので、比表面積や細孔分布を測定することにより、粉体の劣化や熱履歴なども調べることができます。

メーカー:マイクロメリティックス社

型式:オートポアⅣ 9510

本装置では細孔分布、気孔率や密度なども求めることができます。また、粉体の細孔は熱により閉塞しますので、比表面積や細孔分布を測定することにより、粉体の劣化や熱履歴なども調べることができます。

粒子径分布測定と比表面積測定

粉体微粒子の物性を評価する方法として、細孔分布測定のほかにも粒径分布測定や比表面積測定があります。

●粒子径分布測定

粒子径の分布を測定する方法には、ふるい法、遠心沈降法、レーザー回折散乱法、動的散乱法、画像処理法など多くの方法があります。日産アークでは、これらのうちレーザー回折散乱法、動的散乱法、画像処理法によりnmからmmオーダーまでの粒子径測定を行っています。

●比表面積測定

表面積の測定は固体物質表面のキャラクタリゼーションに必要な、最も基本的な物性の一つです。測定法としては透過法 (通気法) と気体吸着法 (BET法) が代表的です。ただし、得られた表面積は測定法によって異なるので注意が必要です。透過法は外部表面積であり、入り口はあるが出口のない開口した細孔内の表面積は含んでいません。一方、気体吸着法 (BET法) はクラック内部や開口細孔の内部表面積も含めた全表面積が求められます。

●粒子径分布測定

粒子径の分布を測定する方法には、ふるい法、遠心沈降法、レーザー回折散乱法、動的散乱法、画像処理法など多くの方法があります。日産アークでは、これらのうちレーザー回折散乱法、動的散乱法、画像処理法によりnmからmmオーダーまでの粒子径測定を行っています。

●比表面積測定

表面積の測定は固体物質表面のキャラクタリゼーションに必要な、最も基本的な物性の一つです。測定法としては透過法 (通気法) と気体吸着法 (BET法) が代表的です。ただし、得られた表面積は測定法によって異なるので注意が必要です。透過法は外部表面積であり、入り口はあるが出口のない開口した細孔内の表面積は含んでいません。一方、気体吸着法 (BET法) はクラック内部や開口細孔の内部表面積も含めた全表面積が求められます。